本校の DP 化学 の授業では、教科書で学んだ理論を実際の実験を通して体験し、より深い理解につなげることを大切にしています。今回は「アルコールの燃焼実験」と「反応のエンタルピー変化を求める調査」に取り組みました。

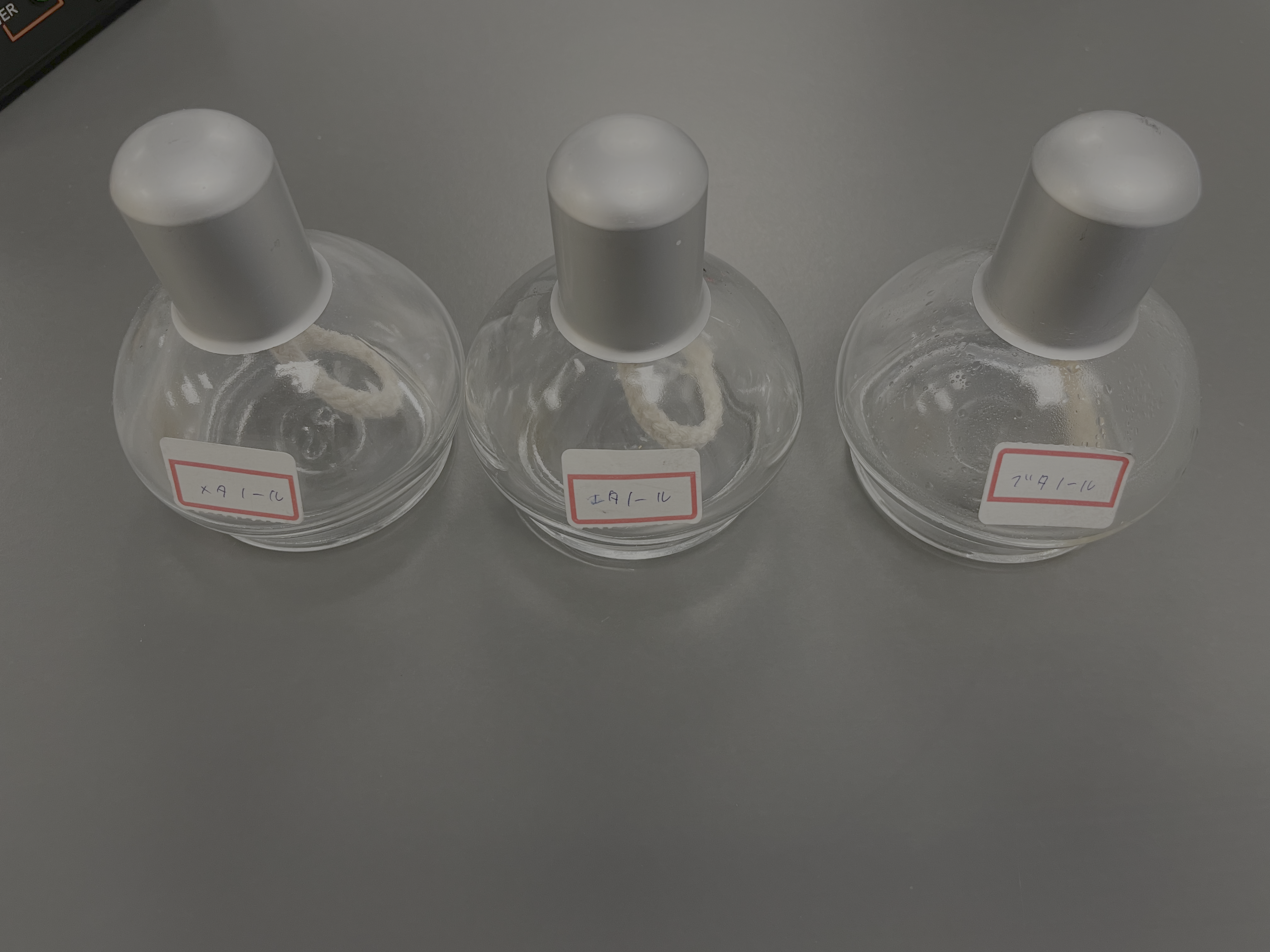

アルコールの燃焼実験では、メタノール・エタノール・ブタノールといった異なるアルコールを用い、それぞれの燃焼により発生する熱量を水の温度変化やアルコールの質量変化をもとに計算しました。その結果、得られたエンタルピー変化はいずれも負の値を示し、アルコールの燃焼が発熱反応であることを確認することができました。

また、亜鉛と硫酸銅(II)水溶液の反応を題材にした実験では、発熱反応に伴うエンタルピー変化を求めました。これにより、目には見えない反応の「熱の出入り」を数値として捉えることができ、化学反応に潜むエネルギーの変化を実感することができました。

生徒の声

生徒A

「Chemistry の授業の一環として、アルコールの燃焼実験を行いました。この実験の目的は、アルコールの燃焼による熱量やエンタルピー変化の値を求めることです。異なるアルコールを用いて計算を行った結果、全て負の値となり、燃焼が発熱反応であることを学びました。DP 化学では、このように座学で学んだ内容を実験を通じて体験し、理解を深めています。」

生徒B

現在は『エンタルピー変化の測定』をテーマに学んでいます。エンタルピー変化が正なら吸熱反応、負なら発熱反応であることを学び、実験では亜鉛と硫酸銅(II)水溶液の反応を用いて、その数値を実際に求めました。反応の熱の出入りを数値で確認できたことで、理論が具体的に理解できました。